金沢の食文化を彩る『加賀野菜』の魅力

金沢の食文化は、その奥深さゆえに多くの食通を魅了します。その魅力を支えているもののひとつが、加賀野菜です。金沢の風土と人々の手によって育まれた加賀野菜は、単なる食材を超え、金沢の食文化を語る上で欠かせない存在となっています。

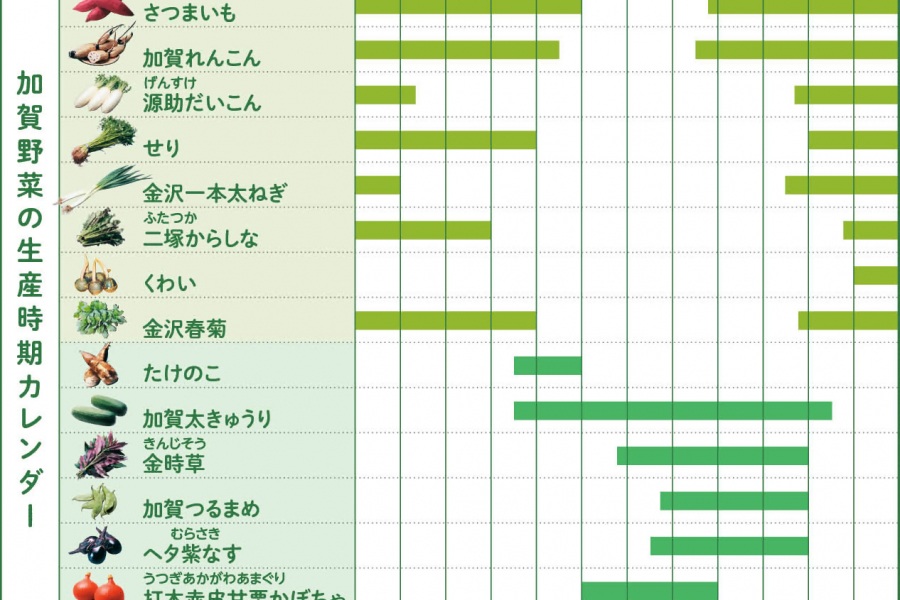

画像提供:金沢市農作物ブランド協会

加賀野菜とは?

加賀野菜は、金沢市が認定する伝統野菜の総称で、現在15品目が認定されています。江戸時代から栽培され、金沢の厳しい冬を越すために人々は独自の品種改良を重ねてきました。その結果、寒さに強く、栄養価が高く、風味豊かな野菜が誕生し、金沢の四季折々の食卓に彩りを添えています。

金沢の気候は、冬は寒く雪が多く、夏は暑くて湿気が高いのが特徴。このような厳しい環境の中で育まれた加賀野菜は、他では味わえない独特の風味を持っています。

Column

旬の加賀野菜を食べよう!

金沢の四季を彩る、加賀野菜。その時期ならではの味わいは、まさに自然が育んだ芸術品。金沢市内には、加賀野菜の天ぷらや金時草のおひたしなど、地元の食材をふんだんに使った料理を提供するお店がたくさんあります。たとえば、

老舗料亭では、伝統的な技法で調理された本格的な加賀料理が楽しめます。

カジュアルなレストランや地元の居酒屋では、気軽に加賀野菜を使った一品を味わえます。

金沢を訪れた際は、ぜひ地元の飲食店に足を運んで、旬の加賀野菜を味わってみてください。

関連資料

代表的な加賀野菜とは?

現在、加賀野菜には15品目が認定されています。

加賀野菜の魅力は、その多様性と、それぞれの品種が持つ個性的な風味にあります。

金時草(きんじそう):

ツルムラサキという植物の一種で、特に加賀地方では春から秋にかけて栽培されます。 表は「緑」、裏は「紫」の葉っぱで、ゆでるとぬめりがでるのが特徴。茎は柔らかく、葉の部分は少し甘みがあります。おひたしや和え物としてよく食べられます。天ぷらにして食べる方法も人気です。サクッと揚げた金時草の天ぷらは、食感が良く、甘みと香りが引き立ちます。

【主な料理】 天ぷら、酢の物、煮びたし

【時期】 一年中

【主な産地】 花園地区

加賀太きゅうり:

通常のきゅうりの5~6倍の大きさで、太くて肉厚、そしてやわらくてジューシーな食感が特徴のきゅうりです。加賀太きゅうりは、シャキッとした歯ごたえがあり、煮物や酢の物、サラダに最適。また漬物としても使われます。

【主な料理】 あんかけ(煮物)、酢の物

【時期】 4月~11月

【主な産地】 安原地区

加賀れんこん:

加賀れんこんは、金沢の湿地帯で栽培される伝統的なれんこんで、シャキシャキとした食感と、甘みのある味わいが特徴です。粘土質の土壌で育つため、普通のれんこんより節の間が短く、肉厚で粘りが強いのが特長。煮物や揚げ物にも最適です。夏から翌年の春ごろまで収穫されます。

「はす蒸し」: すりおろした加賀れんこんに白身魚やエビを加えて蒸しあげます。でんぷん質が多い加賀れんこんはつなぎを必要とせず、れんこん本来のもっちりとした粘りと仕上げにかけるあんによって、とろりとした食感が楽しめます。

【主な料理】 天ぷら、はす蒸し

【時期】 8月~5月

【主な産地】小坂・河北潟地区

さつまいも:

他のさつまいもと比べて繊維質は比較的少なめで甘みが強く、しっとりとした食感が特徴です。五郎島さつまいもの甘みを最大限に引き出すため、じっくりと焼き上げて楽しむ焼き芋は、金沢の冬の定番おやつです。 また、五郎島地区で栽培された五郎島金時の甘味を最大限に引き出したスイーツは、特に観光客に人気です。さつまいもを使ったモンブランやパイ、プリンなどが金沢のカフェやお土産店で手に入ります。

【主な料理】 天ぷら、スイーツ

【時期】 8月~5月

【主な産地】五郎島・粟崎・大野・大徳地区

たけのこ:

「春の訪れ」を告げる食材で柔らかくて甘味があるのが特徴です。たけのこご飯や天ぷら、お汁、おひたしや和え物にすることで食感をお楽しみいただけます。

【主な料理】 たけのこご飯、天ぷら、お汁、おひたし

【時期】 4月~5月

【主な産地】内川・富樫地区

打木赤皮甘栗かぼちゃ:

金沢市の打木(うつぎ)地区を中心に栽培されており、その名前からも分かるように、鮮やかな赤い皮と甘栗のような風味が特徴です。 果肉が濃厚で甘みが強く、なめらかな食感です。秋から冬にかけて旬を迎えます。その名の通り、甘栗のような風味が感じられるため、「甘栗かぼちゃ」とも呼ばれ、甘さを活かした料理(煮物や天ぷら、ぷりんやケーキ)などにぴったりです。

【主な料理】 たけのこご飯、天ぷら、お汁、おひたし

【時期】 6月~8月

【主な産地】安原地区

金沢春菊:

金沢で栽培される春菊は、寒さによってその甘みが増し、冬の寒風にさらされることで、より味わい深い春菊に育ちます。金沢春菊はくせが無いので、生のままサラダで食されることも多いです。おひたしや白和えとして、また鍋でも使われます。

【主な料理】 サラダ、鍋、白和え

【時期】 10月~4月

【主な産地】 三馬・森本・小坂・東浅川地区

源助だいこん:

この大根は、他の大根に比べて非常に肉質が緻密で、甘みが強いのが特徴です。根の部分は比較的小さめで、皮は薄く、食べるとその甘さと柔らかさに驚くでしょう。特に冬場に収穫される源助大根は、寒さによって甘味が増し、柔らかくなるため、まろやかな味わいが一層引き立ちます。煮くずれしにくく、煮物やおでんには最適です。

【主な料理】 おでん、煮物

【時期】 10月~2月

【主な産地】 安原地区

ヘタ紫なす:

小ぶりで皮が紫色。その名の通り、ヘタ(茎部分)が紫色をしているのが特徴的です。皮が薄くて柔らかく、肉質はしっかりしているため、煮る、焼く、揚げるといった多様な調理法で美味しくいただけます。

【主な料理】 天ぷら、煮物、一夜漬け

【時期】 6月~10月

【主な産地】 崎浦地区

加賀つるまめ:

正式には「フジマメ」ですが、地元では「だらまめ」とも呼ばれます。細長く、やや大きめの形状と、柔らかい皮。大粒で風味豊かな豆で、香りがよく、栄養価が高いのが特徴的です。味わいは、甘みがあり、少しホクホクとした食感が楽しめます。 天ぷらや煮物、和え物や炒め物で多く食されます。

【主な料理】 天ぷら、煮物、炒め物

【時期】 7月~10月

【主な産地】 富樫地区

加賀野菜が金沢の食文化に与えた影響とは?

加賀野菜は、金沢の食文化に多大な影響を与えてきました。

1. 四季折々の食材

加賀野菜は、春にはたけのこ、夏には加賀太きゅうり、秋には加賀れんこん、冬には源助だいこんなど、年間を通して異なる種類の加賀野菜が収穫されます。これにより、金沢の食卓は、四季折々の彩り豊かなものとなりました。

2. 郷土料理の主役

加賀野菜は、加賀れんこんのはす蒸し、治部煮、天ぷらなど、郷土料理には欠かせません。

3. 地域経済の活性化

地元の農家が生産した食材を地域内で消費(地産地消)することで、地元経済の発展を支えています。また、金沢では、地元の食材を使った料理を提供する飲食店が増加しており、観光業とも密接に関連し、観光客もその魅力を楽しむことができます。

4. 環境への配慮:

地元で生産された食材を地元で消費(地産地消)することにより、輸送距離の短縮、二酸化炭素の排出抑制につながり、環境保護にも貢献sています。

5. 食育の推進

加賀野菜の栽培体験や料理教室を通じて、次世代を担う子どもたちに食の大切さを伝えるとともに、地域の食文化を継承する役割も担っています。

これらの加賀野菜は、いずれも金沢の自然に育まれ、地域の気候や土壌に適応してきた独自の品種です。そのため、それぞれの野菜には豊かな風味と、栄養価の高さが備わっています。金沢を訪れる際は、加賀野菜を使った料理を味わい、金沢の食文化の奥深さを体感してみてください。